手作り信号機工作:即席の材料から子供たちのために異なる技術で平面とボリュームのある形

信号機の工作は、自分の手で面白いおもちゃを作れるだけでなく、道路の正しい渡り方を学ぶ過程でも、子どもたちにとって興味深いものです。

現代の都市では、信号機は生活に欠かせない存在です。子どもが車道を横断する際のルールを熟知していればいるほど、その道は安全です。そこで、信号機の工作で、どの色で道路を渡ればよいかを覚えることができます。

信号機製作のための材料

工芸品を作るには、質感の異なる素材が使われます。要は、子どもにとって安全なものであればいいのです。

使用する。

- の段ボールを使用します。

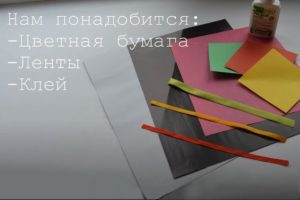

- 色紙

- コンピュータのディスク

- セロハンバッグ

- ペーパータオルの包み紙

- プラスチック製の瓶やボトル

- プラチナ

- 合板

- 糸を使用します。

- の天然素材を使用しています。

この素材の最大の特徴は、必要に応じて赤、黄、緑の3色に着色できることです。

作業用工具

手工芸品を作る際にどのような素材を使うかによって、このような道具と使い分けをするのです。基本的には、作業時に手元に置いておく必要があります。

- ハサミ

- PVA接着剤とホットグルー。

- 絵の具やフェルトペン

- コンパス

- 鉛筆を使用します。

自分の手で信号機をフラットにする

この信号機は、アップリケにして壁に飾ることができます。また、段ボールや箱に色のついた丸を接着して、演壇に置くこともできます。

小さなお子様には、信号機の丸を描き、均等に切り取るお手伝いをお願いします。学齢期の子どもなら一人でできる。

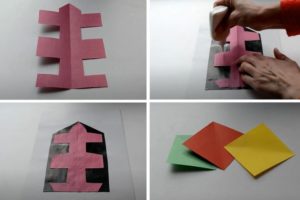

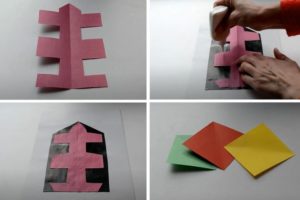

厚紙と色紙から

- 濃い色の厚紙から帯状に切り取る。

- 2枚の黒い厚紙の間に接着剤で貼り付けます。

- 長方形の両端に赤、黄、緑の3つの円を接着します。

ビジュアル教材が出来上がり、幼稚園や学校に持っていくことができます。

ディスクから作られた

どの家庭にも、傷がついたり、古くなったりして、本来の用途に使われていないディスクが3枚はあるはずです。信号機を作るのに使えます。特に、ディスクの形状が丸いので、他の素材からそのような形状を切り出す必要がありません。

ワークフロー

- 色画用紙の上に円盤を置き、その周りをなぞる。

- マルチカラーの円を切り取る。

- ディスクに接着する。

- 各色のディスクに変顔を描くことができます。例えば、赤いディスクの場合は、通行が禁止されているので、悲しい気持ちになります。黄色いディスクの場合は、顔が真剣な顔をしているので、道路を渡る準備をしたほうがいい。緑のディスクは、動き回れるので笑顔があります。

- 完成したディスクは、段ボール、プラスチック、木製の表面に正しい順序で接着されます。非常に変わったデザインも可能ですが、信号機の色の順番は変わりません。

- 円盤は完全に接着を外し、真ん中にカラフルなボトルキャップを接着して信号機にすることもできます。また、さまざまな色の太陽光線の短冊をディスクに接着してもよいでしょう。

ディスクのオプションはたくさんあり、想像力を働かせることが大きなポイントです。毛糸でポンポンを作る場合は、真ん中の鼻の代わりに円盤にのり付けし、目や口は紙でのり付けします。信号機の色に合わせて、それぞれ異なる表情のマルチカラーピエロです。

カラーバッグの外

袋で信号機を作るには、信号機に存在する色の袋をストックしておくとよいでしょう。

ワークフロー

- 取っ手と底を切り落とす。

- 袋を長方形に並べます。

- 半分に折る。

- 折り線まで1cm長さの短冊状に切る。

- テープを貼り合わせてボールを作る。

- ボールは中が空洞の箱の中にくっつけたり、雪だるまのようにつなげたりすることができます。

- 厚紙で切り抜いた帽子を飾り、手を接着剤でくっつける。片手に警棒を持つ。

このような信号機は、手触りがよく、見た目も非常に面白い。

リサイクル材を使用した立体信号機

工夫次第で、平面的な信号機だけでなく、立体的な信号機も作ることができます。作成するために使用されます。

- 包装箱

- ヨーグルトの瓶

- プラチナ

- プラスチック容器

- 合板

- 糸を使用します。

- 色紙

段ボール箱から

- 工作用の直方体の箱を用意します。

- トリムトップ。

- 表紙は黒い紙でできている。

- 紙にカラフルな丸を接着する。

- 箱の貫通させる横穴にロープの持ち手を通し、取り付ける。

あとは、信号機をあちこちに動かして遊んでください。

トイレットペーパーのスリーブから

トイレットペーパーの段ボール筒は捨てないでください。素晴らしい工芸品になります。

- 作業には3本必要です。円柱になるように接着する。

- 黒い紙で覆う。その上に3色の丸を接着する。

- 今度は2枚の黒い紙で円筒を作り、信号機に貼られたものと同じ大きさの丸を作ります。

- 黒い紙から上の筒を回転させると、信号機の丸が上の筒の丸に透ける。

- このようにして、可動式の信号機を手に入れることができるのです。

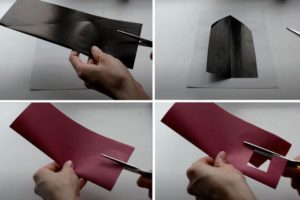

プラバン製

小さな子供たちは、粘土で信号機を作ることができます。難しいことは一切ないので、きっと気に入ってもらえると思います。いろいろな色で丸を作り、厚紙に貼り付けるのです。

年長さんなら、もっと複雑なデザインも作れます。プラバンで信号機のデザインを作り、そこにさまざまな色のボールを貼り付けます。信号機には、プラバンや色紙でキャノピーを飾ってもよいでしょう。

どんな信号機を作るにしても、子どもたちに交通ルールを伝え、どの色を渡ればいいかを覚えてもらうことが大切です。そしてそのためには、工作だけでなく、信号機について語る詩や物語も重要です。

ペットボトルから

工作には角瓶を使い、信号機を立体的にするだけでなく、4面に円を描くようにします。ボトルは濃い色で塗装してください。信号機の色を4面とも接着する。

支柱が必要な場合は、首の部分に棒を差し込み、そこにボトルを接着して使用します。ボトルの両側にあるライトで、明るい色で信号を出す方を強調させればいいのです。想像力を働かせれば、頭に帽子をかぶり、手には警棒を持った本物の交通監視員も作れます。

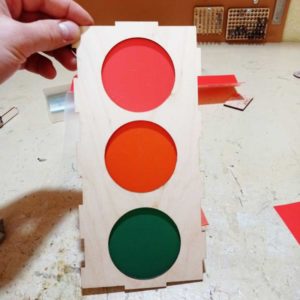

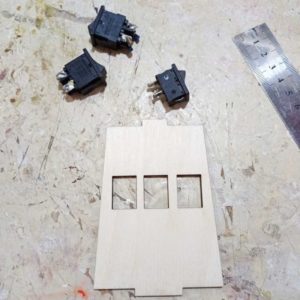

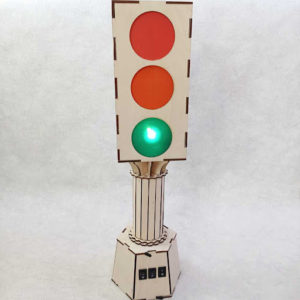

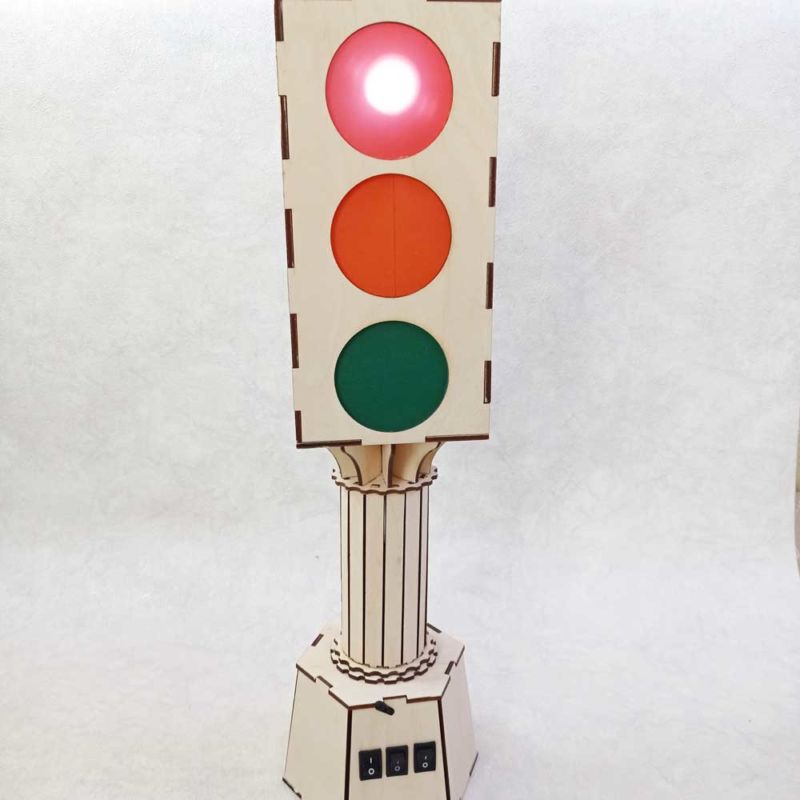

合板

そんな工作を、子どもと親御さんで作ることができます。結局、合板からパーツを切り出して、釘で打ち付ける必要があるんです。

- 長方形のフレームが作られる。

- 左右に円を描き、適切な色で塗る。

- LED電球が使用できます。その後、ベニヤ板に円を切り抜き、穴に塗装したマイカを接着する必要があります。

- 電球が点灯すると、本物の信号機のような形になります。

合板の代わりにファイバーボードを使ってもいいんです。

ニット

女の子には、針仕事やかぎ針編みで信号機を編んでもらうことができます。ビーズを使うスキルがあれば、ビーズで知育工作ができるのです。糸でできた信号機は、長方形の枕のような立体的なものと、ナプキンのような平面的なものがあります。

想像力を最大限に発揮することで、オリジナリティのある作品になるのです。編み物は複雑な模様を使う必要はなく、表や裏のループに色のついた丸があるデザインを編むだけで十分です。

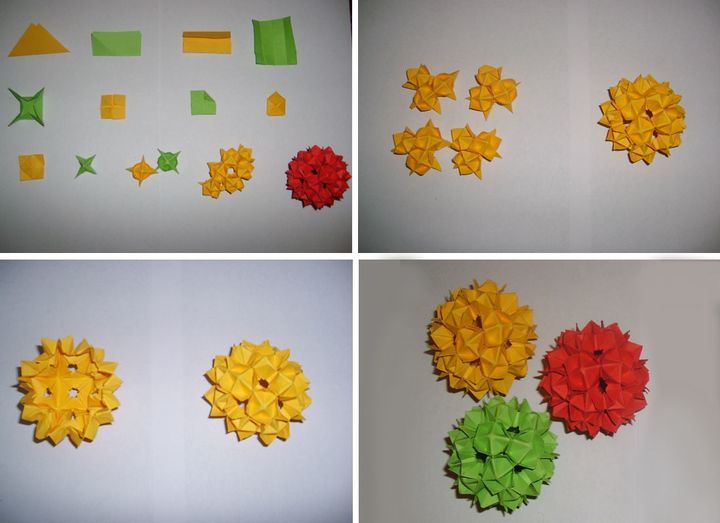

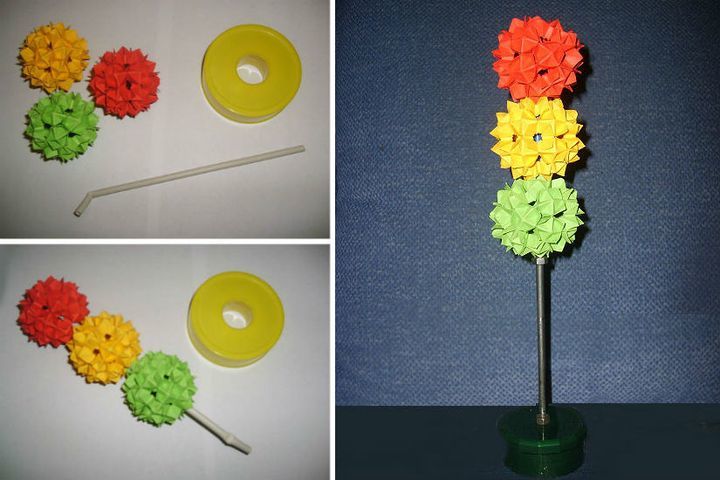

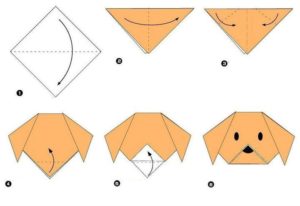

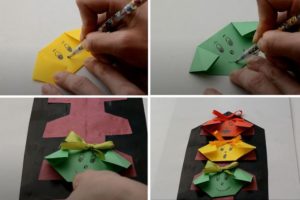

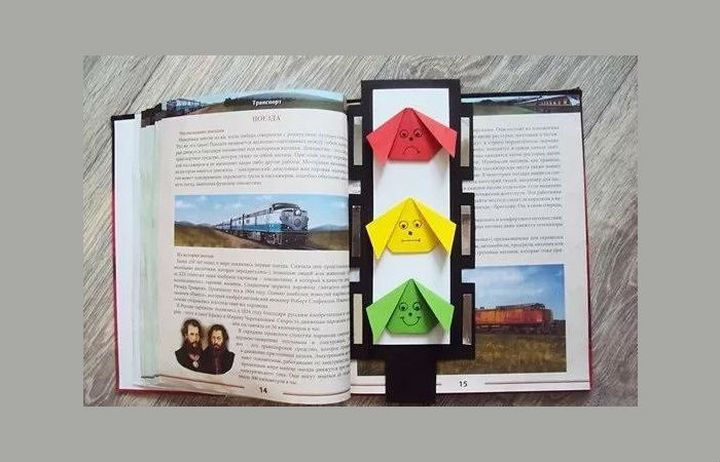

折り紙

折り紙の技法に慣れていれば、信号機を作ることの難しさは生じないでしょう。重要なのは、パーツを接着する土台となる材料を見つけることです。紙ベースと、プラスチックや木材の両方を使う。

折り紙の技術自体は難しくないのですが、パーツの折り方を正しく覚える必要があります。そして、カラフルな円形にして、おそろいの台紙に接着しています。

オリジナル信号機のアイデア

オリジナルの信号機なら、糸で作ることも可能です。

- 接着剤をつけた風船に糸を巻きつけていく。

- 風船の上で糸が乾いたら、風船を膨らませ、糸の玉を作る。

- 3つの風船を接着し、雪だるまを作る。

- カラフルな丸い紙やペットボトルの蓋をボタンの代わりに接着しています。一番上のボールは雪だるまの頭で、信号機の役割を果たします。紙製の帽子をかぶせて、目、鼻、口を接着剤でつけてもいい。

- また、ピンポン玉をいろいろな色に塗って接着すれば、信号機にもなります。ボールの上にキャップをかぶせる。

- それぞれのボールに目と口を接着剤でつける。

- ボールの色によって表情が変わる。

犬や猫の顔のような色

- 信号機の土台となる黒い厚紙を切り取ります。

- 白い紙を丸く切り抜き、猫や犬の顔を糊で貼り付ける。

- 黒い紙に丸を接着する。

- 正方形の色画用紙で動物の顔を作る。そのためには、シートを真ん中で2回折って、三角形にします。耳を形成する曲げのエッジ。

- 底面のブランクを真ん中で曲げて、マズルを形成する。白い紙から目を接着し、瞳孔を描きます。マーカーで口と鼻、ひげと眉毛を描く。でも、動物には違う表情が描かれているはずです。赤い犬や猫が赤いと、怒るはずです。黄色い動物がニュートラルな表情をしている。そして、グリーンは陽気な感じです。

- 白い丸の上に顔をのりで貼り付けます。

重要:犬には三角形を折って得た表側、猫には裏側を使用します。

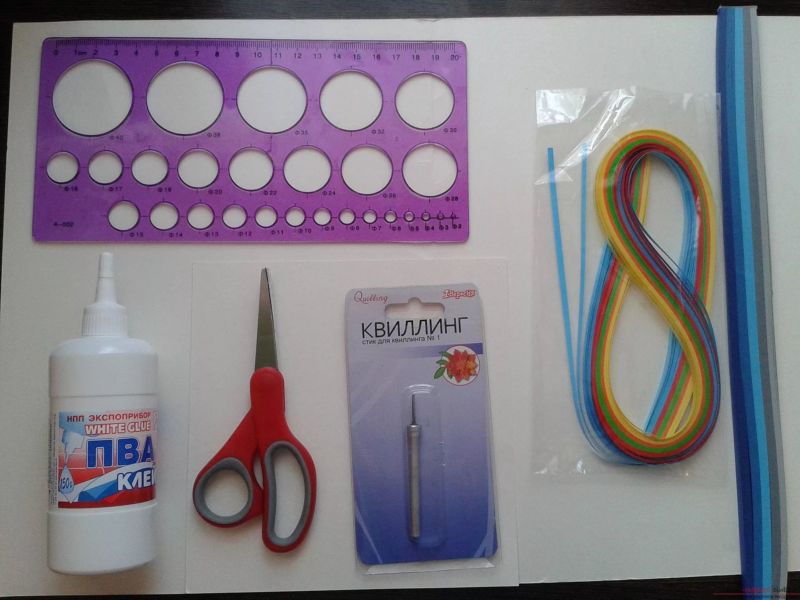

クイリングという技法で

クイリングの技法自体は簡単なのですが、カールの作り方を子どもたちに教えてあげる必要があります。

そのためには、色紙を1cm幅に切り、鉛筆にできるだけきつく巻き付け、端を接着剤でスパイラルに貼り付けます。

適当な数のカールができたら、作成したテンプレートに接着剤で貼り付けていきます。

信号機のライトの窓の形は違ってもいい。しかし、接着したパーツで完全に埋めなければならない。

重要!信号機工作の基準は、実際の信号機と同じ色の順番であることです。子どもたちは工作をしながら、信号機の色の位置を正確に覚え、どの色で道路を渡れるかを知っておくとよいでしょう。