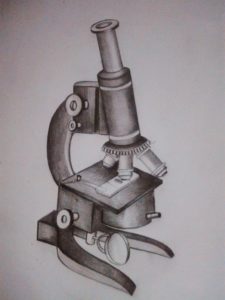

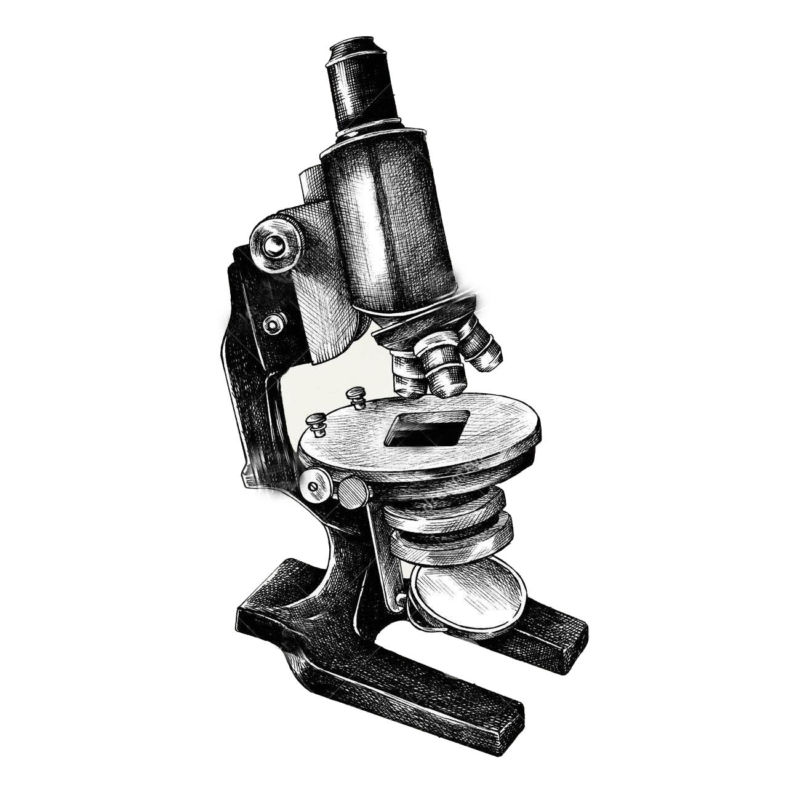

鉛筆による顕微鏡の描き方:描き順と塗り分け

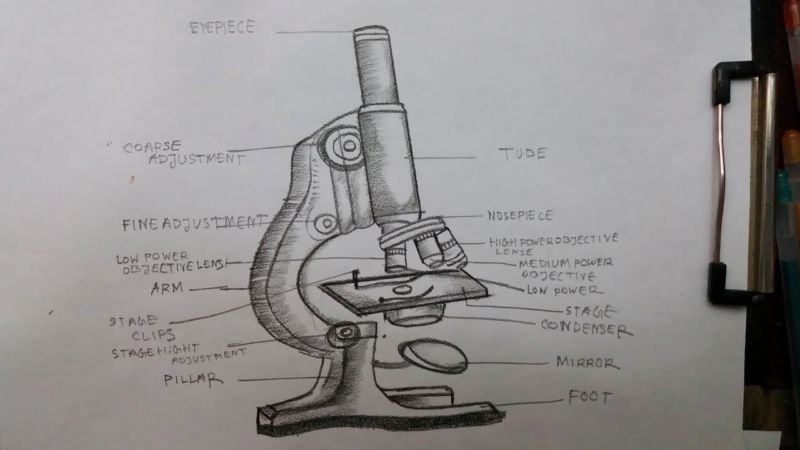

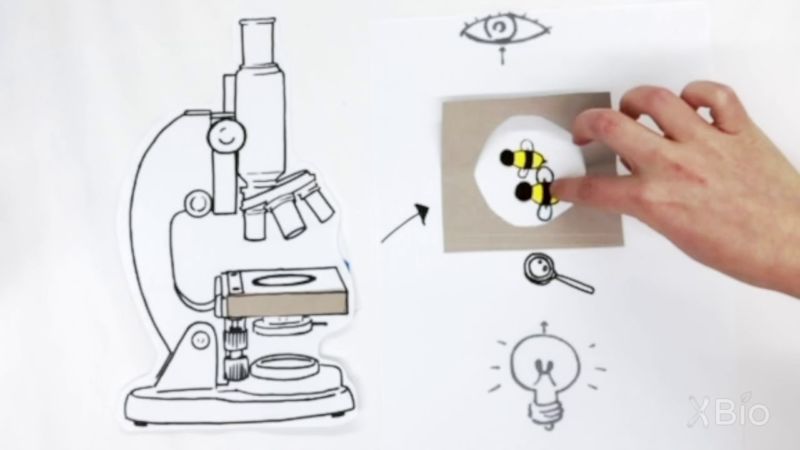

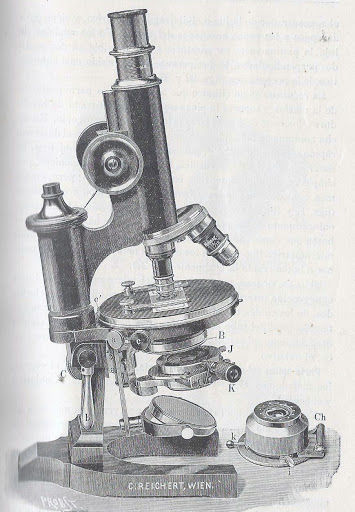

有機物などの微小な粒子を拡大するための複雑な光学装置で、顕微鏡と呼ばれています。理科や生物の授業で、初めてこの装置を知ることになる。

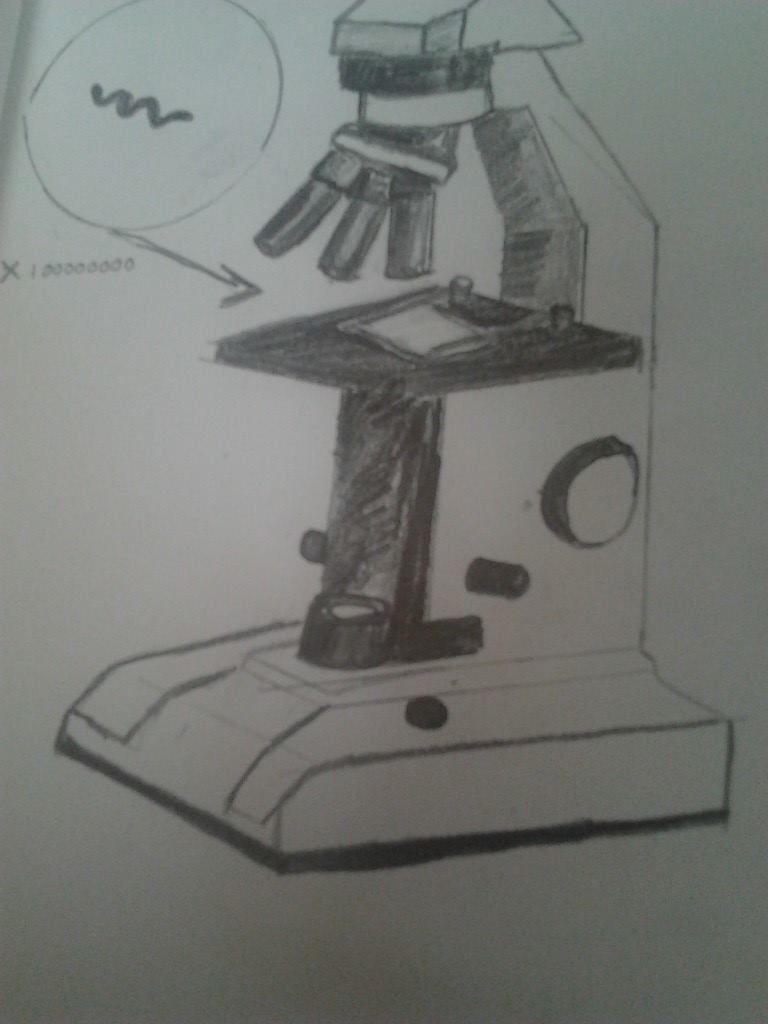

子どもたちは、植物の細胞の構造を見て、普通の目には見えない生物の素晴らしい世界を発見します。このシンプルな装置のイメージは、教室や生物学のノート、書籍、広告パンフレットなどによく描かれている。

この顕微鏡の絵は、公共の場や医療施設でよく目にするもので、衛生や危険な細菌との闘いを奨励するポスターが貼られています。

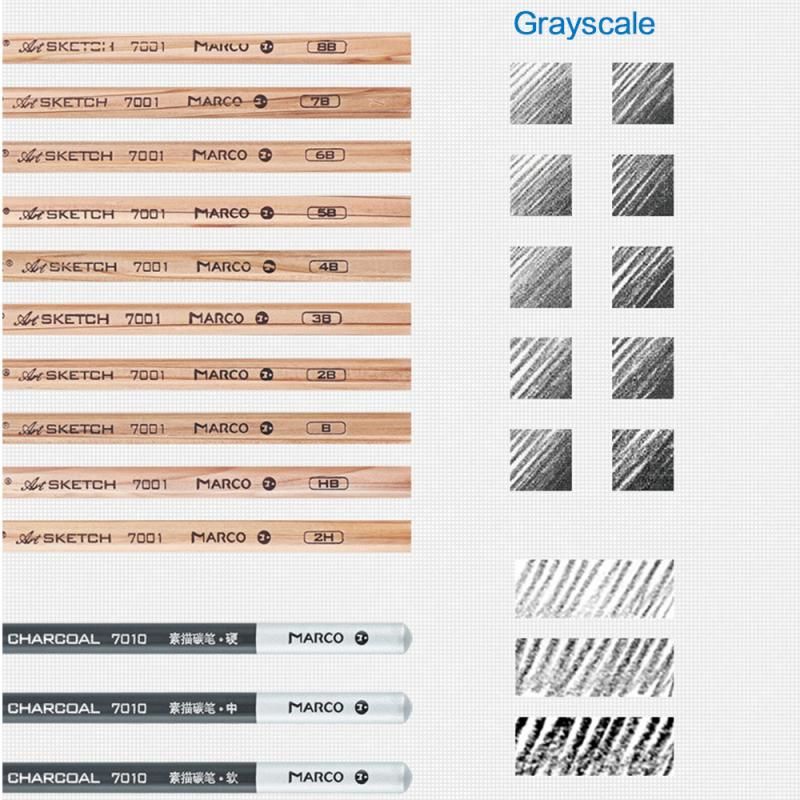

描画の準備

消しゴムや鉛筆の色を探すのに気を取られないように、作業に必要な材料はすべて事前に用意しておく。シンプルな鉛筆は、Bと書かれた柔らかさとHと書かれた硬さの異なるものをストックしておく必要があります。

最初は、硬いスレートで圧力をかけずに軽く線を引き、柔らかいスレートで彩度を上げすぎて描画を汚さないようにします。また、硬質鉛筆の軽い跡は、色を塗る前に消しゴムで消すと、より簡単に消すことができます。

最終的にどのような手法で描くかは、すぐに決めるべきでしょう。そのためには、色鉛筆、サインペン、そして太さの違うゲルペンを2本ずつ用意する必要があります。

絵画技法で顕微鏡を描く場合は、作家が好む絵の具で描けばよい。

- 水性水彩絵の具

- カラーガッシュのセットです。

- テンペラ

- 油絵の具

- アクリルティント

- パステルクレヨン

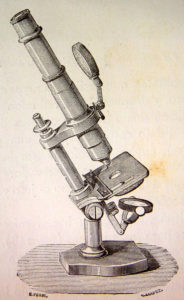

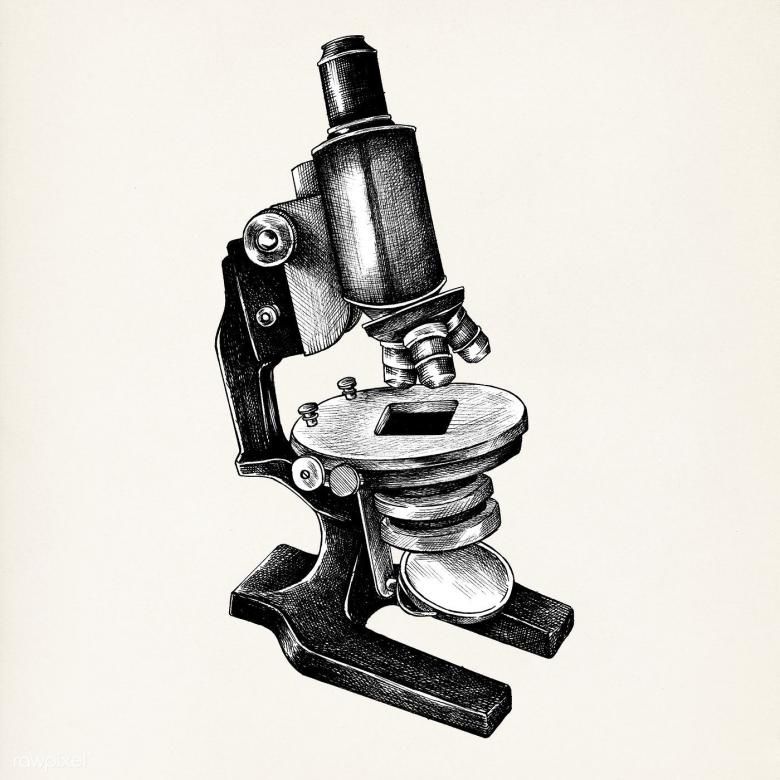

学習装置を十分にリアルに描写するためには、本物の顕微鏡を前にしてスケッチする必要がありますが、それができない場合は、理科の教科書やインターネット上の写真でその構造を確認することができます。

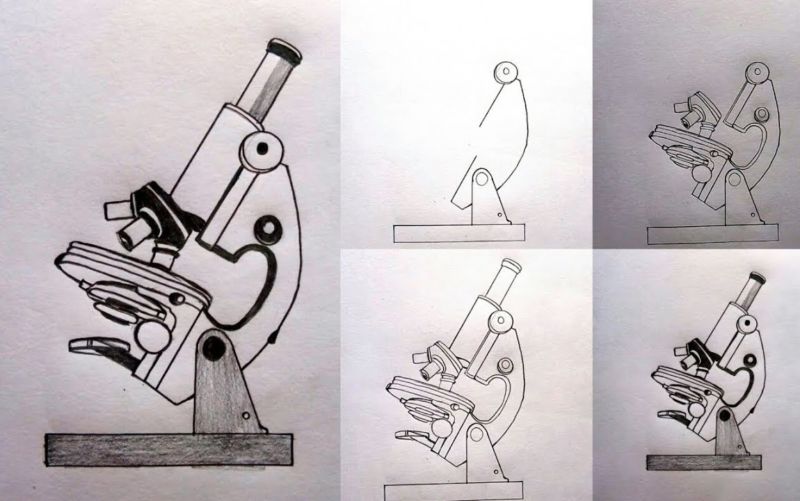

描き方

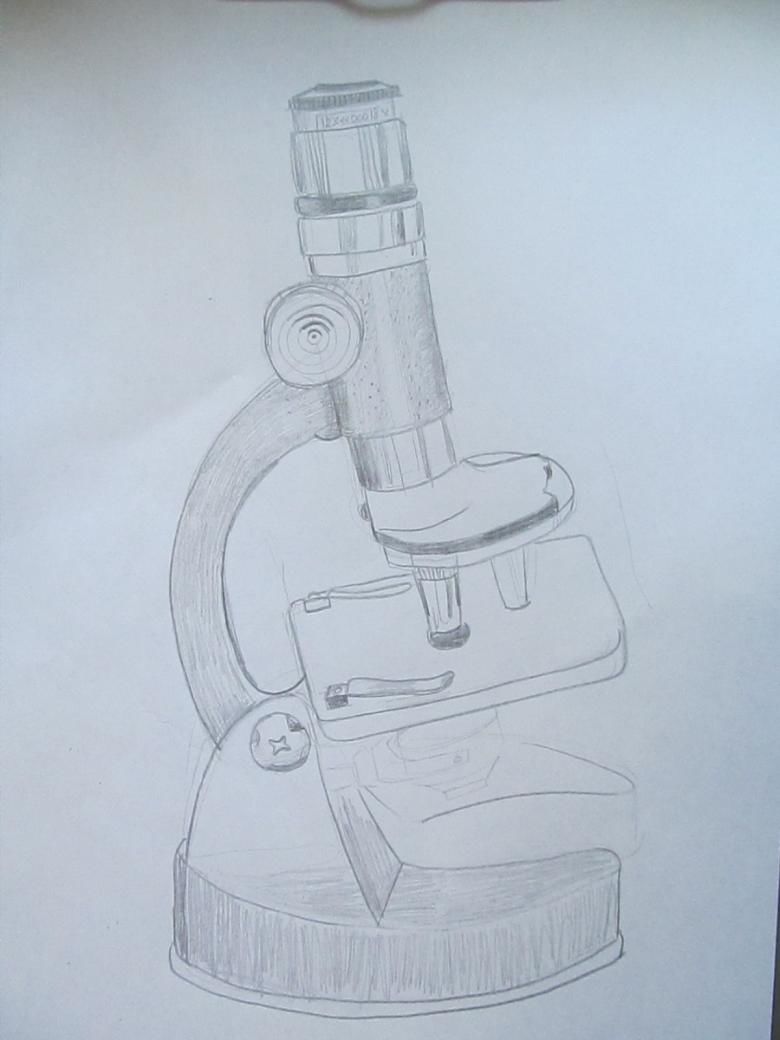

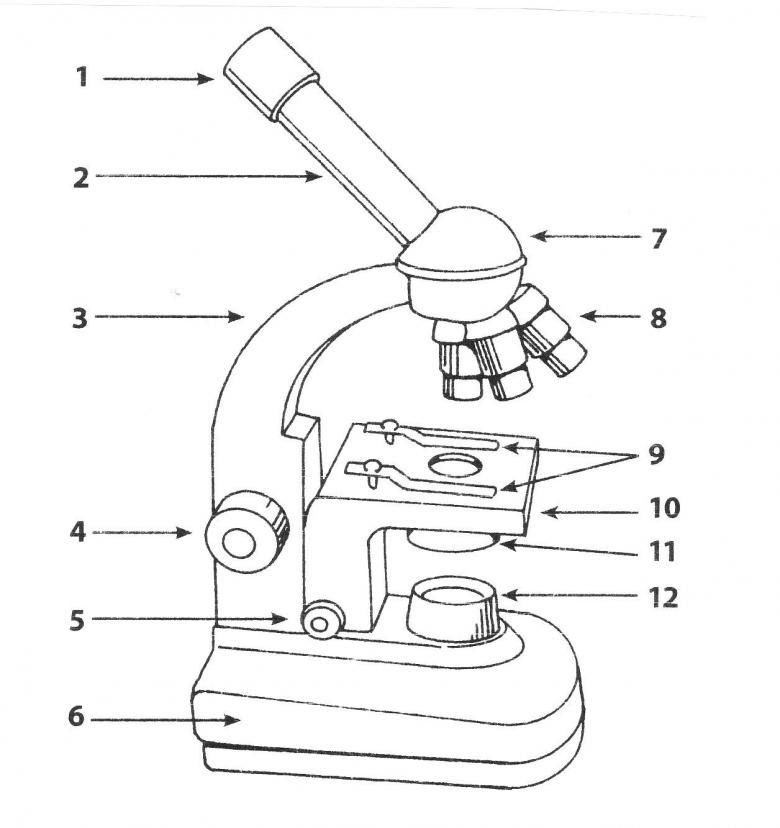

手元に本格的な顕微鏡がない場合は、目視でいくつかの大きなパーツに分けるとよいでしょう。

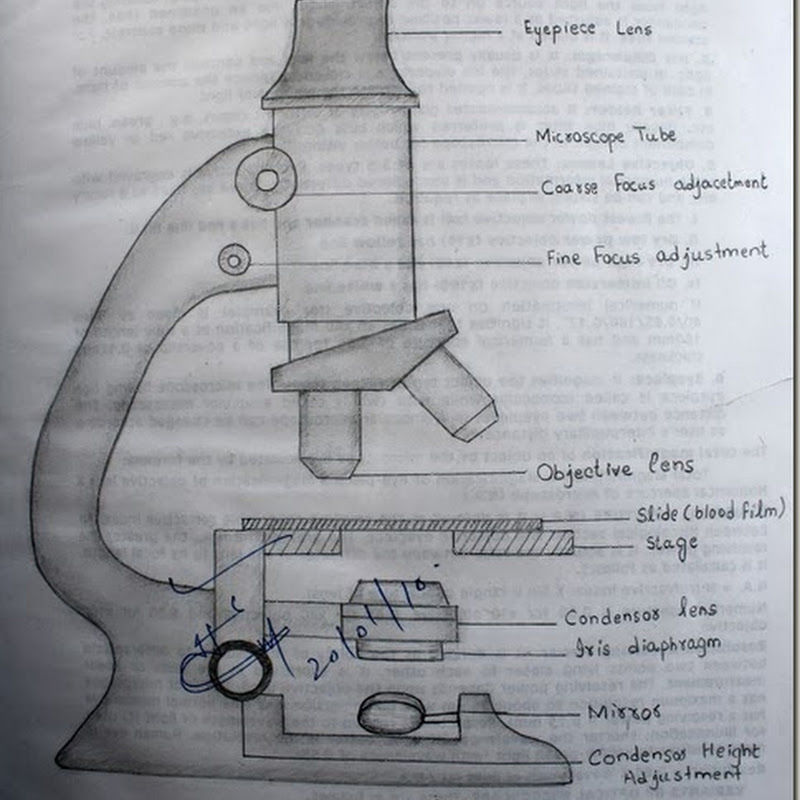

通常の学校用光学機器は、机の上に立つ平らな台と、多くの場合外側に曲がった垂直な台、そして微粒子の世界を観察するレンズの付いた筒から構成されています。

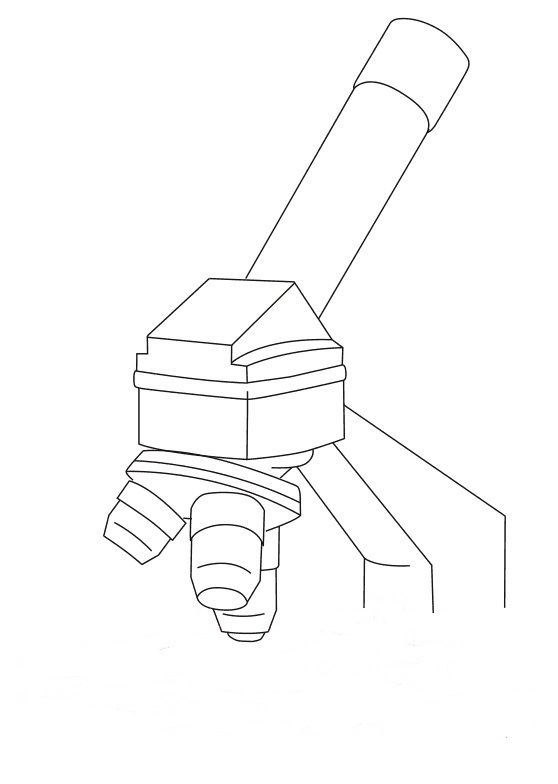

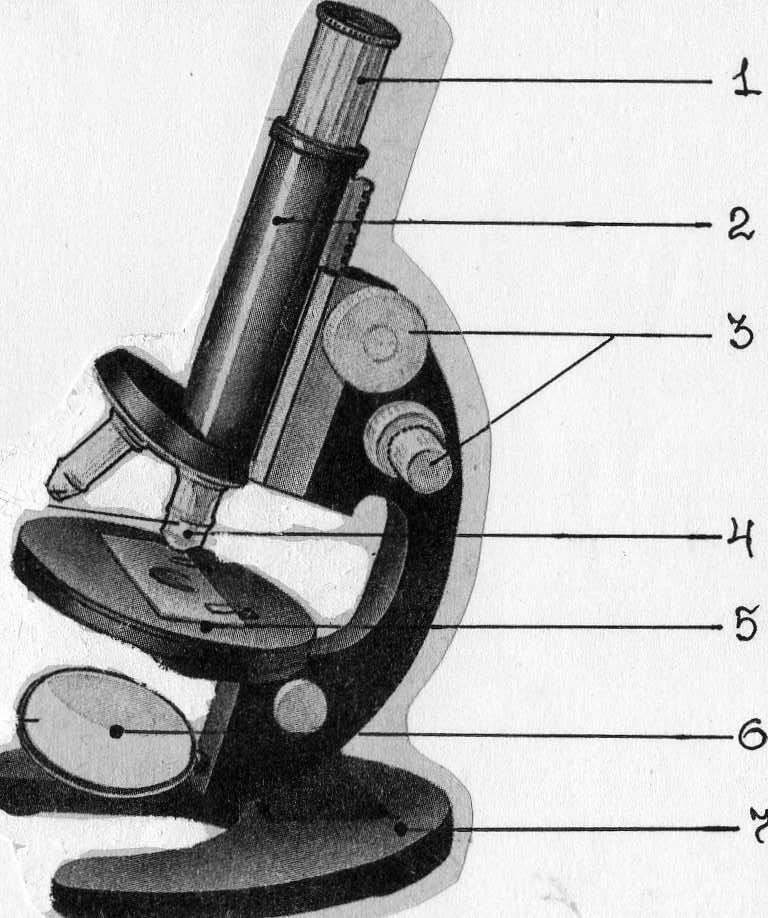

図面は、まず楽器の主要部分のおおよその分布やレイアウトを紙に書き出すことから始まります。このとき、一度に正しい角度を決め、顕微鏡の横顔を鉛筆で厳密に、あるいは被写体が見えるように傾けて、つまりテーブルを少し上から見てスケッチすることが重要です。

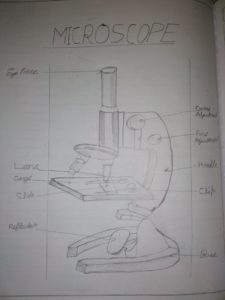

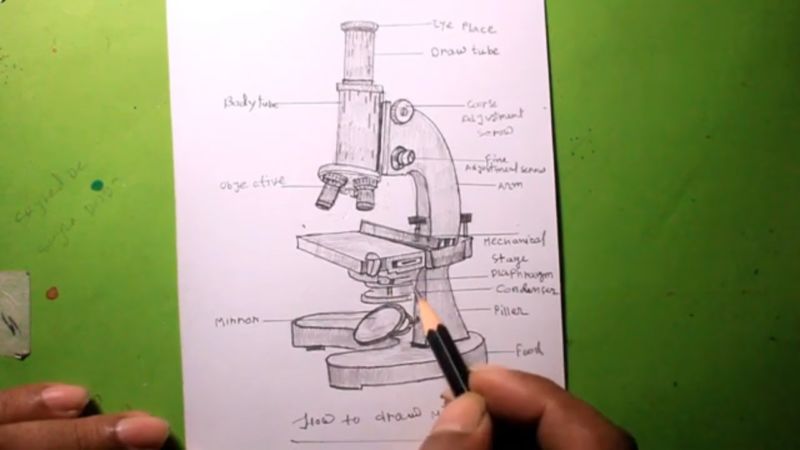

筒の位置がわかると、接眼レンズは少し扁平な楕円形に描けます。その中に小さな楕円があり、これは眼が研究対象物を見るためのレンズを表しています。

接眼部から下方に伸びた筒は、2本の平行なセグメントで表現され、底部は凸の丸みを帯びています。

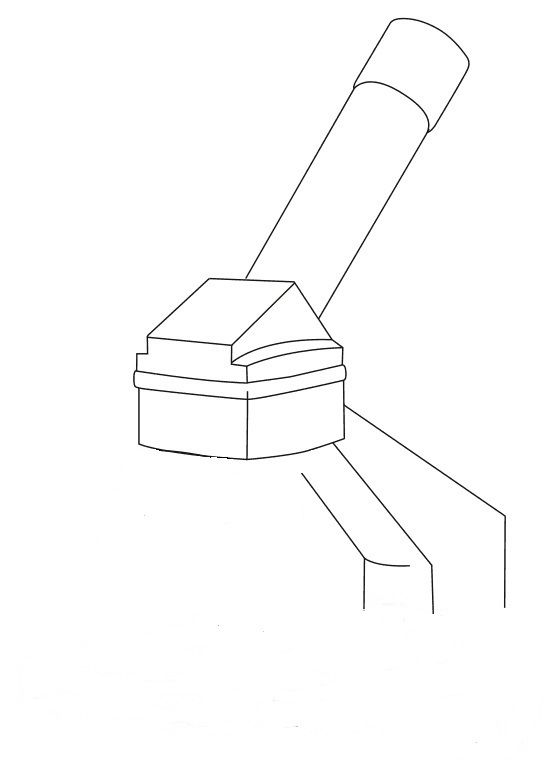

顕微鏡スタンドにはプリズムが装着されており、機器を操作しながら鏡筒を傾けることができます。まず、筒の底の曲線の真下に直角三角形があるプリズムを描きます。直角は左下のエッジから見えるようにする。

プリズムは、平行線を斜め上と右に引き、引いた筒の下で結合することで作られる。レンズはプリズムホルダーから出ている小さな円筒形です。

顕微鏡を上から見ると、スタンドが四角や楕円に見えますが、上の方にあるため、一部見えません。あとは、接眼レンズの高さを調整するためのノブを備えたL字型のブラケットで図面を完成させます。

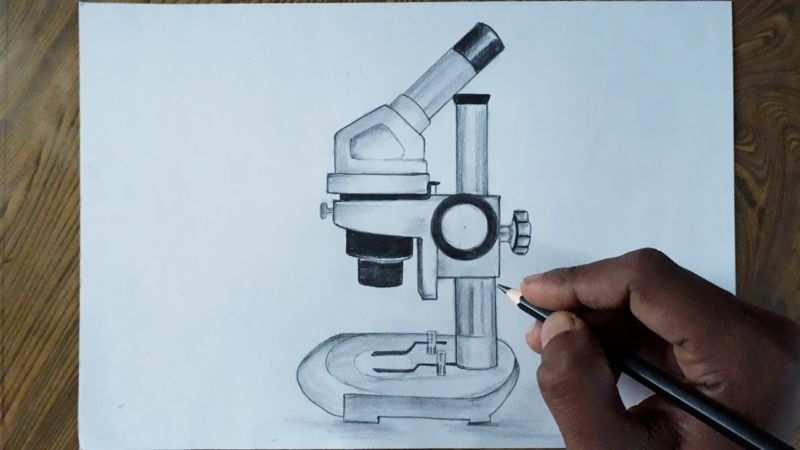

同じホルダーに2本のチューブがついたものや、ミラー照明の顕微鏡もあります。

子ども向けの簡単なワークショップ

子供用の顕微鏡の絵の難易度は、年齢や絵の訓練度によって決まりますが、技術的な対象物を最もシンプルに描写することは、数ステップで可能です。

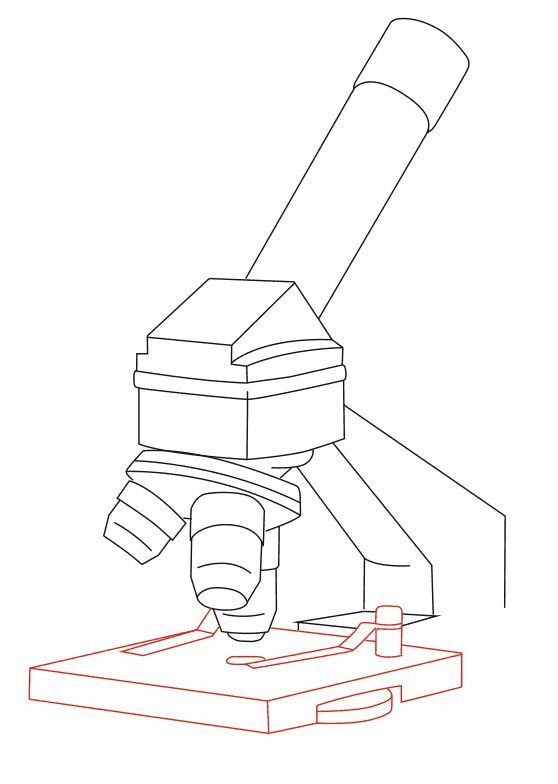

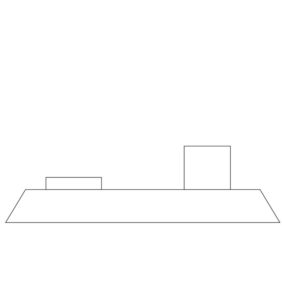

- 望遠鏡の台座はシートの下部に描かれ、二等辺三角形の台形を使った透視図にすることができます。

- 台形スタンドの右側で、垂直スタンドがそこから出る点を探す。

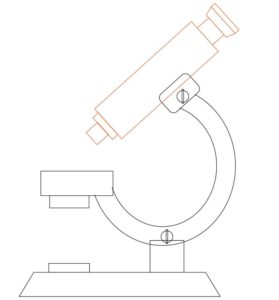

- 子供の絵にある筒の支えは、単純なバナナ型で表すことができ、下部はスタンドに固定され、上部はその重さでレンズ付き筒を支えている。

- 丸みを帯びた台の上端に長方形を描いて筒を表現し、接合部に丸いレバーを追加して筒の角度を調整できるようにします。

- 管の上部には接眼レンズがあり、管の幅に比べ徐々に小さくなる2つの長方形で簡略化して表示することができます。

- チューブの底には、チューブの境界から少しはみ出した帯があり、眼球要素を示しています。

- 接眼レンズの下、対角線上に、同じくスタンドに取り付けられる小さなガラス台があり、生体物質を入れるようになっています。細長い長方形に描くことができる。

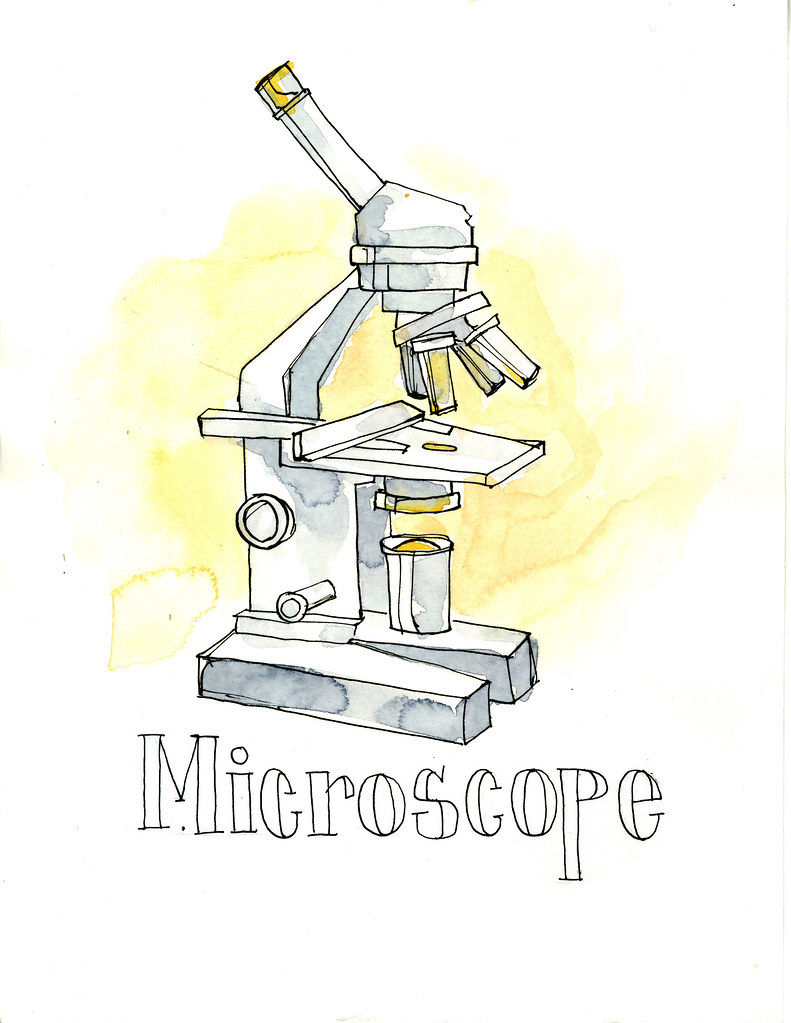

描画デバイスの塗装

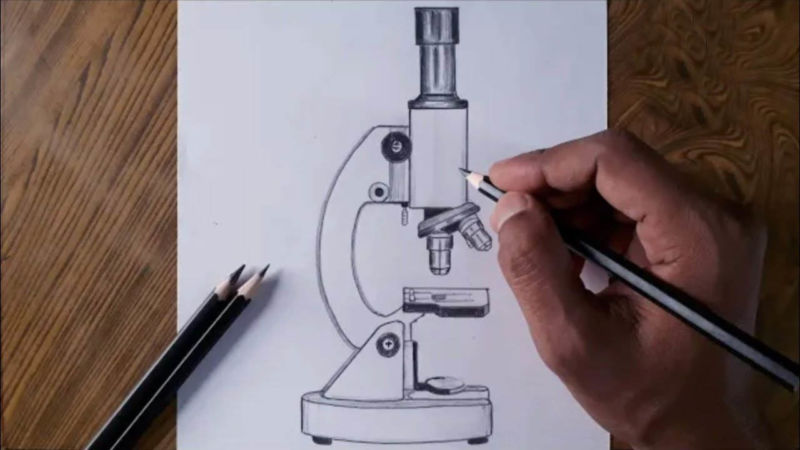

顕微鏡を作る過程で、すべての比率を一歩一歩見つけていき、必要な細部まで原画と同じように描けたら、ぬりえを始めることができます。

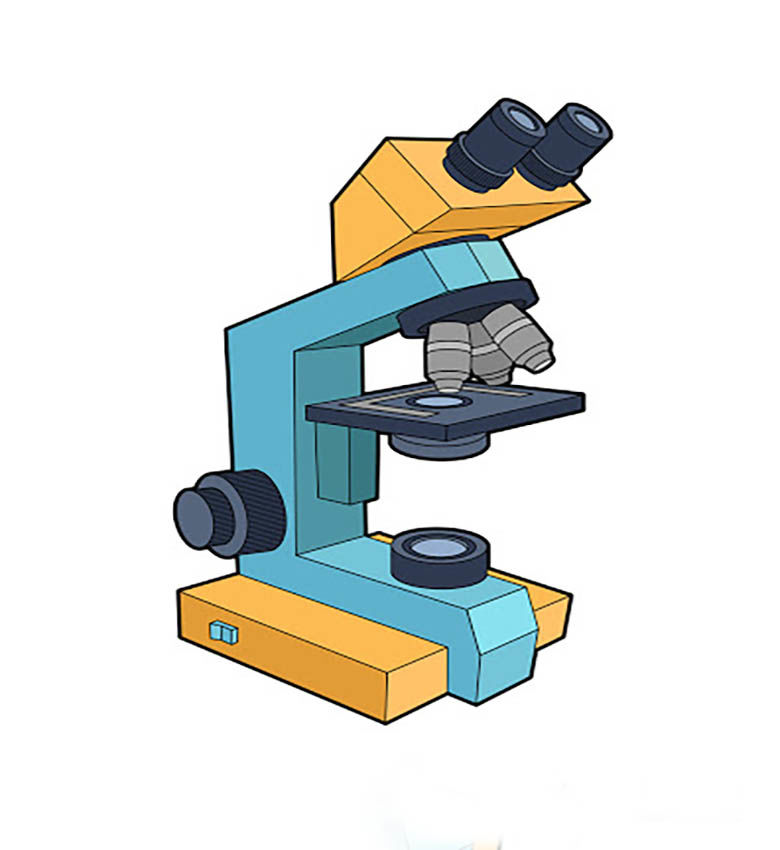

余分な線は消しゴムで消して、デバイスの主要な構成要素の輪郭だけを残します。小さなお子様には、個々の要素に異なる色を使って色をつけるとより面白いかもしれません。

例えば、スタンドは青、スタンドは赤、ホルダーは黄、鏡筒は緑といった具合です。子供の頃から色付きのプラスチック製のフィギュアを組み立てることに慣れている子供たちは、顕微鏡が同じ原理で、異なる色の部品を使用していることをより明確に理解することができます。

これにより、低学年の児童は、部品の名称を色と結びつけて覚えやすくなっています。一緒に絵を描きながら、大人は光学機器の構造や身の回りのことを知るのに役立つことを話すことができます。

子どもは鉛筆やサインペンで色付けして、明るく印象的な作品にし、サインペンや黒のマーカーでそれぞれの色の輪郭をなぞることができます。

大人と子どもの創造力の融合による心の広がりは、将来の職業選択や学校での理科系科目への興味に反映されることもあります。

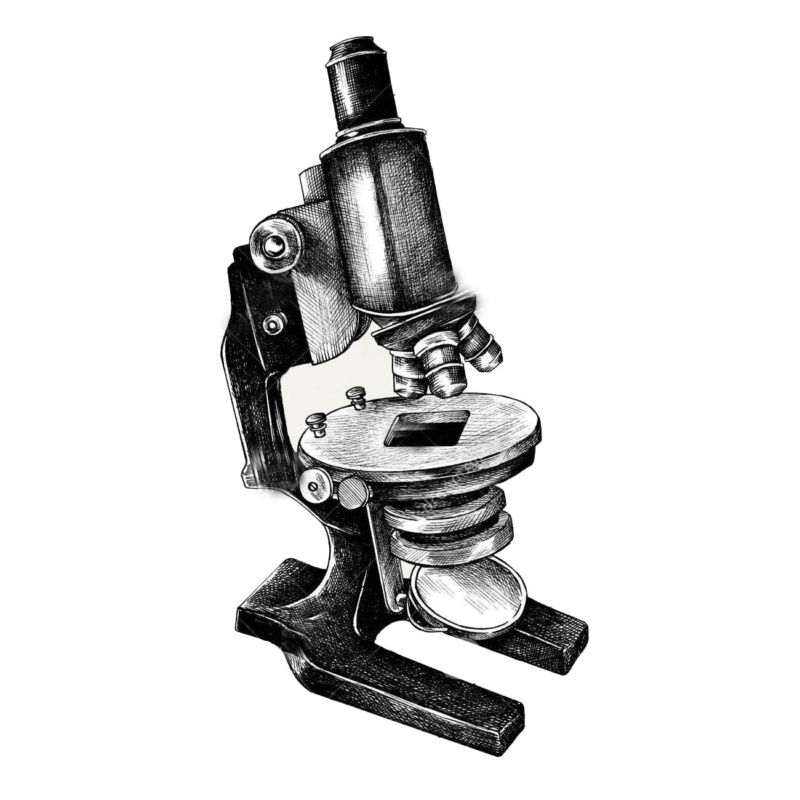

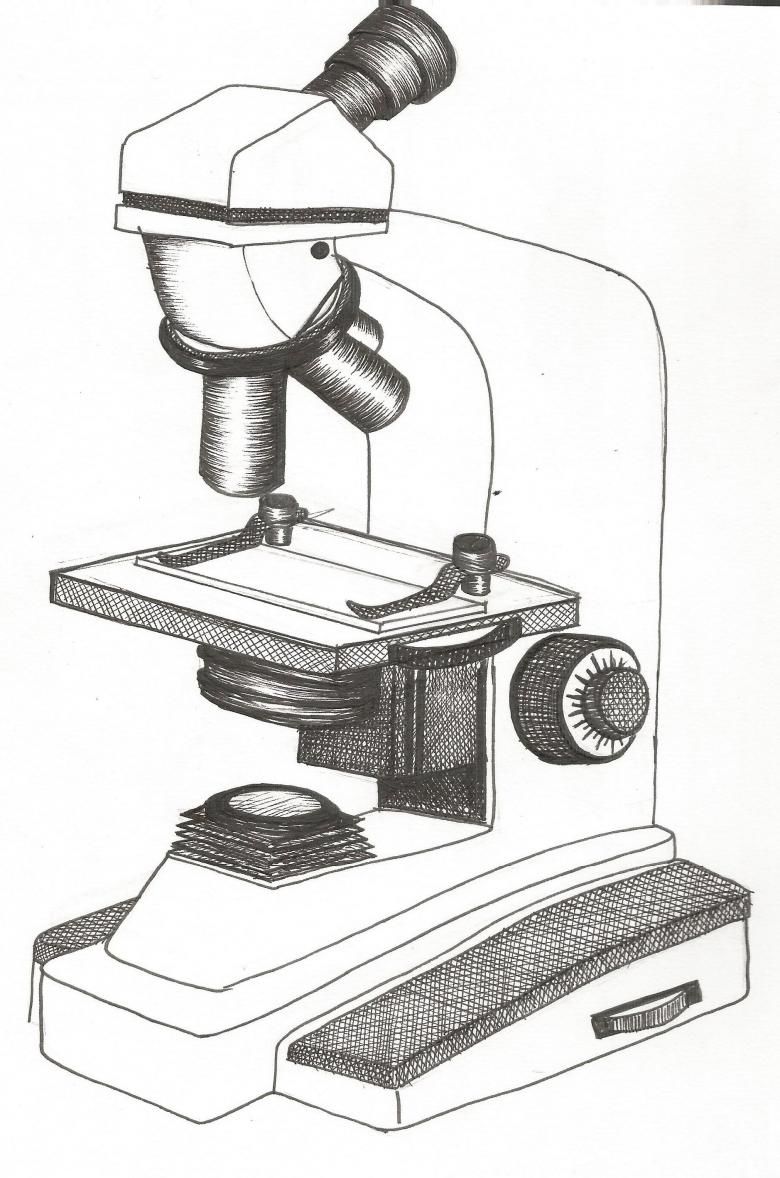

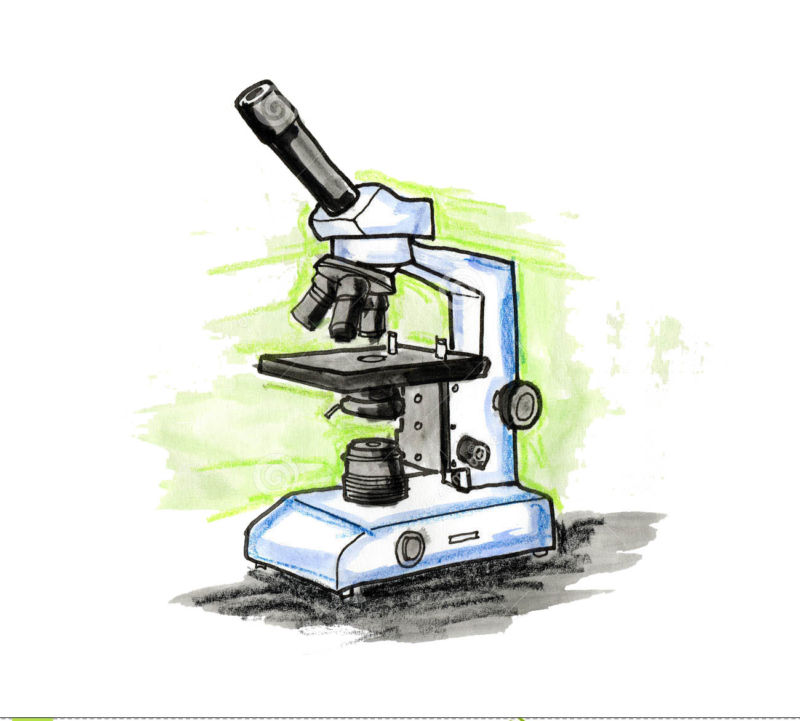

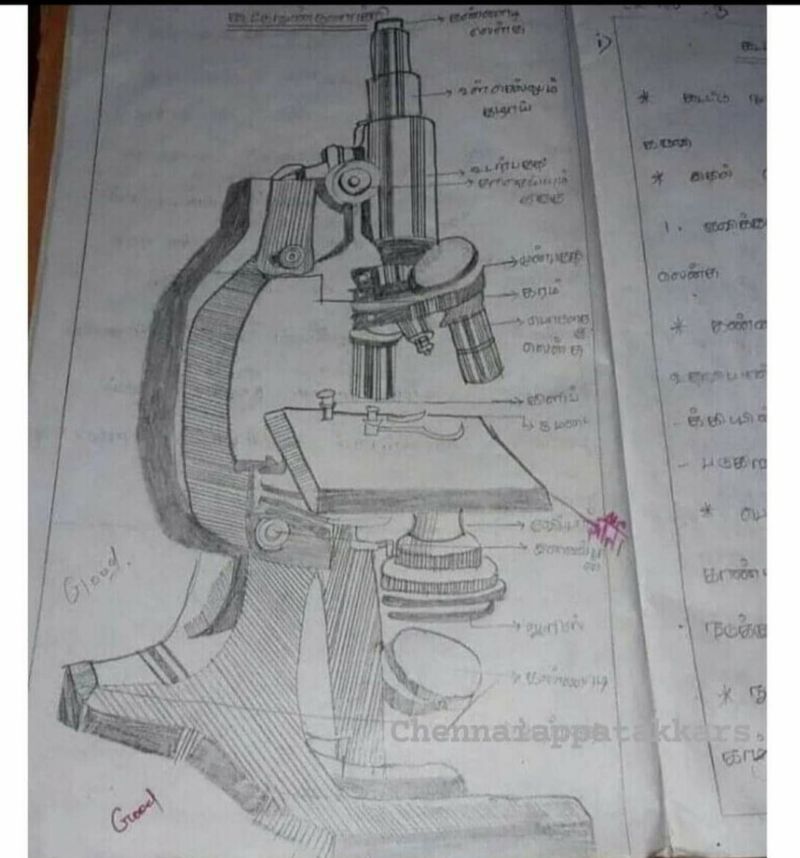

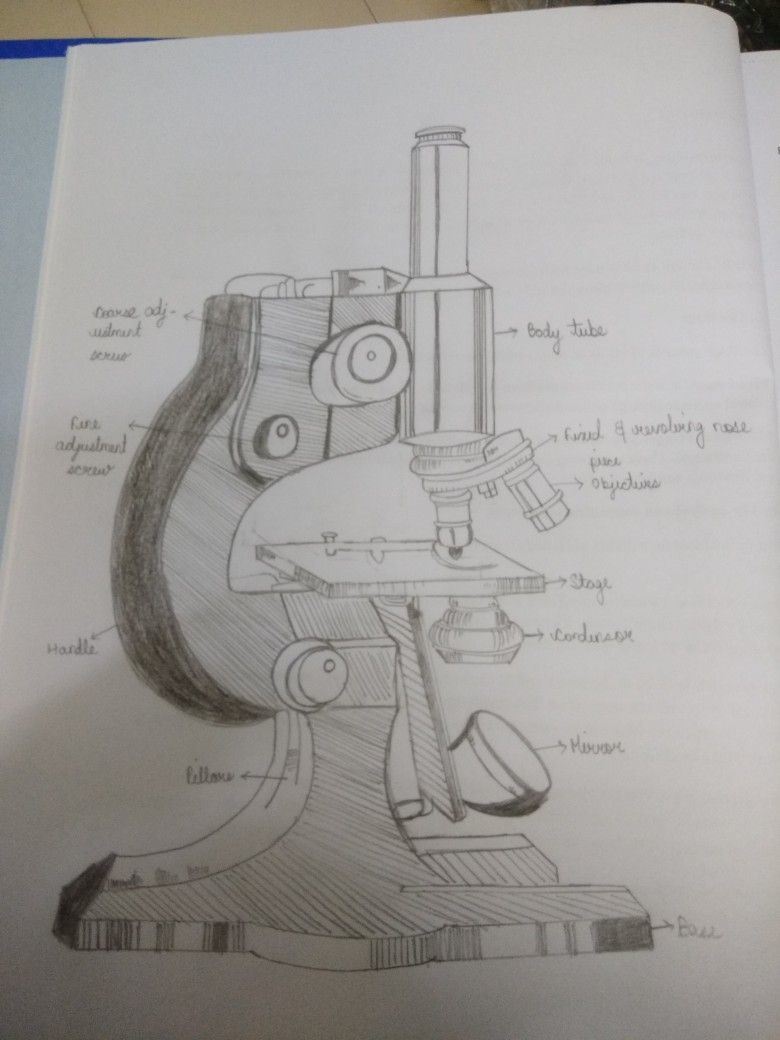

本物の顕微鏡を描く

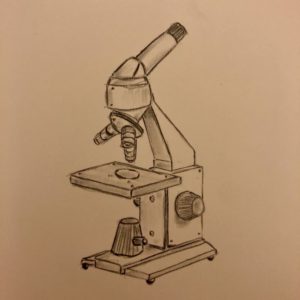

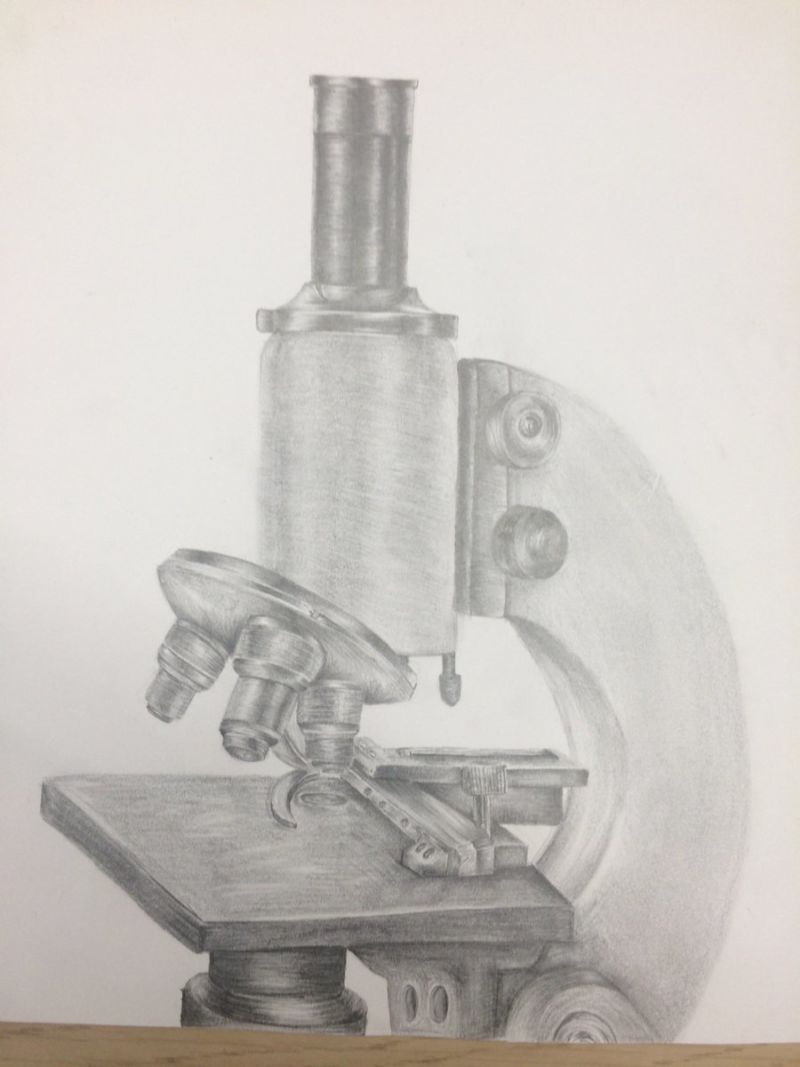

顕微鏡をできるだけ実物に近い形で表現しようとすると、透視図法の法則を応用する必要がある。また、各部の比例比を観察することも必要です。

- 実機が手元にないときは、その写真や詳細な図面を上手に探すとよいでしょう。自然を無視して描こうとすると、いわば感覚で顕微鏡を知り、そのイメージを記憶から移さなければならない。

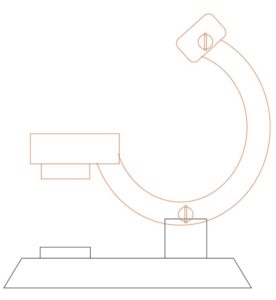

- 図面から始めて、顕微鏡を上から見て、テーブルの表面に立つスタンドを描かなければなりません。そこから丸いホルダーを取り付けた小さな台が垂直に突き出ている。一番上のディテールは接眼レンズで、一組の楕円がもう一方の楕円の中に入っているように描くことができます。

- 上部の楕円形のレンズから下に向かって、わずかに収束する線が筒の体積を遠近法で拘束しています。

- 鏡筒と反対方向に曲がったホルダーの両端には、必ず丸いハンドルがあり、このハンドルで光学装置の傾きと回転を調整し、特殊ガラス上の下の物体を容易に観察することができます。

チューブホルダーがスライドするブラケットに、観察対象から遠ざかったり近づいたりして倍率を測定するための切り欠きが設けられていることが多い。このようなディテールアップは、図面を実際の機器に近づけ、その技術的な目的を強調することになる。

経験不足で手書きで直線を引くのが難しい場合は、定規やコンパス、さまざまな幾何学的形状が描かれたテンプレートなどを使用するとわかりやすくなります。鮮やかな線が少なくても、自然に見えるように描くことがポイントです。